1 февраля 2022, 10:00Не только достать чернил и плакать. О чем еще классики думали в февралеПоделиться П. Нилус. Портрет А. Чехова. 1902 год

П. Нилус. Портрет А. Чехова. 1902 год

Антон Чехов сердится на голые пупки, Марина Цветаева думает о седине Станиславского, а Михаил Булгаков — о занятом миллионе.

Сегодня, вероятно, каждый вспомнит строки Бориса Пастернака, написанные 110 лет назад: «Февраль. Достать чернил и плакать! / Писать о феврале навзрыд, / Пока грохочущая слякоть / Весною черною горит».

Предлагаем заглянуть в письма и дневниковые записи поэтов и прозаиков, сделанные в разные годы в феврале, и узнать, что их беспокоило или радовало.

«Очень жалею, что Федор Михайлович не застал меня дома; я все это время был болен и выезжал из дому не надолго; в настоящее время у меня ревматизм в руках, и я сам не могу к Вам писать. Я с удовольствием готов принять участие в издаваемом Вами журнале; к сожалению, не могу ничего обещать Вам скоро, потому что нет начатого, исключая пьесы, которая мною обещана; затем первую пьесу, которую напишу, пришлю Вам». (Из письма 23–25 февраля 1864 года.)

Александр Островский поддерживал теплые отношения с Михаилом Достоевским — старшим братом Федора Достоевского, драматургом, издателем журналов. В одном из них, журнале «Время», в свое время были опубликованы пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» и «Грех да беда на кого не живет».

Речь в письме, отрывок из которого помещен выше, идет о журнале «Эпоха», который Михаил Достоевский задумывал как раз в 1864-м. Предполагалось, что в нем будут опубликованы новые пьесы Островского, однако этого не случилось: «Эпоха» очень быстро прекратила свое существование. Возможно, Островский хотел предложить для публикации «Шутников» или «Воеводу» («Сон на Волге»).

«Я тоже очень рад, любезнейший друг, что мой “Самозванец” нейдет у вас; его или надо ставить хорошенько, или совсем не ставить. <…> “Самозванец” в Москве имел огромный успех. Шуйский, сверх ожидания, был слаб, зато Вильде был превосходен. Меня вызывали даже среди актов, в третьем после сцены с матерью, в пятом после народной сцены и потом по окончании пьесы, и вызывали единодушно, всем театром и по нескольку раз. Агафье Ивановне стало лучше, — вот уже две недели я отдыхаю душой».

А это строки из письма, адресованного тремя годами позднее Федору Бурдину, актеру Императорских театров и близкому другу Островского. Именно в доме Бурдина драматург читал новые пьесы, перед тем как отдать их режиссерам. В письме Островский говорит о пьесе «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», созданной по мотивам событий Смутного времени, — продолжении «Бориса Годунова» Александра Пушкина.

Агафья Ивановна, которая упоминается в письме, была первой женой Островского, с которой он прожил в фактическом браке около 20 лет. Именно она стала его первым читателем и мудрым справедливым критиком.

«Какова погода в Москве, сказать не умею, ибо, как схимонах, сижу в четырех стенах и не показываю носа на улицу».

Такие строки от Антона Павловича 26 февраля 1888 года получил Николай Лейкин, издатель юмористического еженедельника «Осколки», в котором Чехов начинал печатать рассказы под псевдонимами. К моменту написания письма он уже успел добиться успехов — в свет вышли его пьесы «О вреде табака», «Лебединая песня», повести «Степь», «Живой товар» и «Цветы запоздалые», многочисленные рассказы. В октябре 1888-го он получил половинную Пушкинскую премию Академии наук за сборник «В сумерках» (1887).

В том же письме Чехов благодарит Лейкина за его роман под названием «Сатир и нимфа, или Похождения Трифона Ивановича и Акулины Степановны», который тот прислал ему в подарок. «Книгу завтра посылаю в переплет», — сообщает он. Ближе к концу письма Антон Павлович позволяет себе немного критики в адрес «Осколков». «…зачем Вы так часто стали помещать на первой странице голопупие и голоножие? Право, публике теперь не до борделей», — укоряет он издателя, имея в виду художественное оформление обложки журнала, показавшееся ему слишком фривольным.

Февраль 1919 года был окрашен для Марины Цветаевой в траурный цвет. Актер Московского Художественного театра, педагог Алексей Стахович, разочарованный своим окружением и революцией, ушел из жизни. Перед этим он полностью рассчитался со всеми своими долгами, наградил за многолетнюю службу секретаря. Цветаева, которая знала артиста лично и восхищалась им, описала похороны в «Смерти Стаховича»:

«Я с Алей у Антокольского. Воскресение. Тает. Мы только что из Храма Спасителя, где слушали контрреволюционный шепот странников и — в маленьких шапочках — в шубах с “буфами” — худых и добрых — женщин – не женщин — дам – не дам, с которыми так хорошо на кладбище. <…> В церкви было очень много народу, я никого не знала. Помню седую голову Станиславского и свою мысль: “Ему, должно быть, холодно без шапки” и умиление над этой седой головой».

«Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки немного муки, постного масла и картошки. У Бориса миллион. Обегал всю Москву — нет места. Валенки рассыпались».

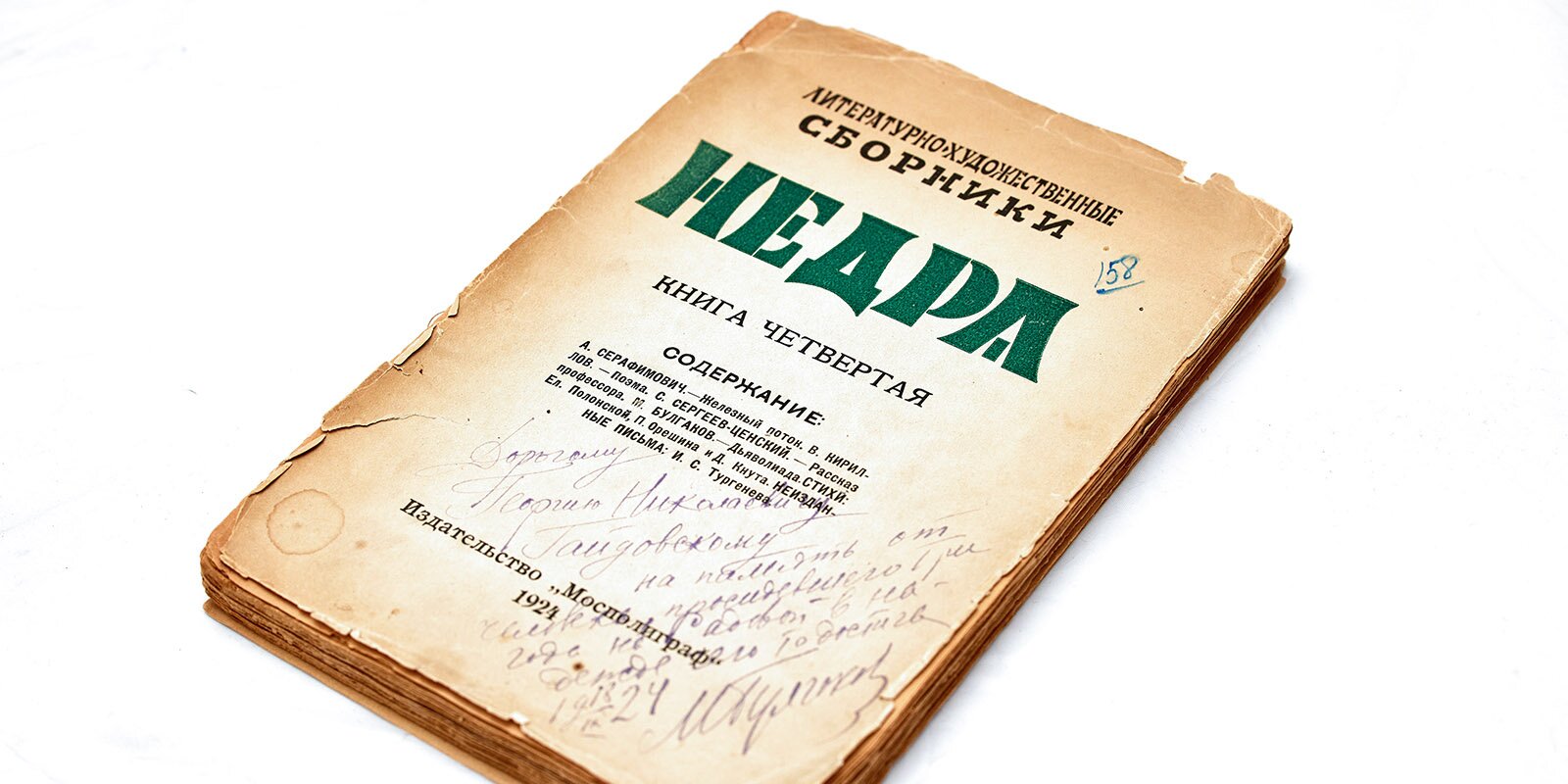

Эту полную отчаяния запись Михаил Афанасьевич сделал в своем дневнике 9 февраля 1922 года. В Москву он переехал год назад, желая сменить медицинскую карьеру на писательскую. Об успехах на литературном поприще говорить было еще рано — их он достиг далеко не сразу. Чтобы получать хоть какие-то деньги, Булгаков работал секретарем в Главполитпросвете при Наркомпросе, в «Торгово-промышленном вестнике». В 1922-м трудился обработчиком писем в газете «Гудок». Также он публиковал там собственные произведения — за четыре года было напечатано больше 100 его репортажей, очерков и фельетонов, но получал он за это ничтожно мало. Долгожданный успех пришел только в 1924-м, когда повесть «Дьяволиада» увидела свет в литературном альманахе «Недра».

А тогда, в 1922-м, он много сетовал на жизнь в целом и на погоду в частности. 15 февраля в его дневнике появились строки:

«Погода испортилась. Сегодня морозец. Хожу на остатках подметок. Валенки пришли в негодность. Живем впроголодь. Кругом долги».

«Особых новостей у меня пока что, конечно, не накопилось. Сдал цирку пантомиму, понравилась очень. Сразу подписали со мной договор на обозрение для Мюзик-холла».

Это письмо, написанное 24 февраля 1930 года, отправилось в Берлин, куда Лиля Брик вместе с мужем поехала к своей матери. Маяковский очень скучал, но идущие в гору дела позволяли ему отвлечься. В письме он имеет в виду пьесу для цирка «Москва горит», написанную в честь 25-летия революции 1905 года. Незадолго до этого, 23 января, Маяковский подписал договор с Центральным управлением государственных цирков.

20 февраля он читал пьесу на заседании художественно-политического совета ЦУГЦ, а уже спустя два дня подписал еще один договор — на политическо-сатирическое обозрение в пяти актах на оборонную тему «Держись!». Было решено, что меломиму «Москва горит» покажут в Первом московском государственном цирке. Сам автор помогал артистам сладить с содержанием и формой стихов.

Правда, до премьеры, состоявшейся 21 апреля, он не дожил. Страшное известие застало Бриков все в той же Германии. Швейцар гостиницы, в которой они остановились по пути домой, принес им телеграмму с известием о гибели Маяковского.